マイホームを建てる際によく聞くのが○○面積という言葉ではないでしょうか。この○○面積は、主に3つの種類がありそれぞれ異なります。

| 建築面積 | 建物を真上から見たときの面積のこと |

|---|---|

| 延床面積 | 住宅各階の合計床面積のこと |

| 土地面積 | 真上から土地を見たときの投影面(水平投影面積)のこと |

専門用語も多くわかりにくいと思いますが、違いを分かっていないと思わぬ失敗をしてしまう可能性があります。

この記事では、初心者でも分かりやすく違いを丁寧に解説するので、ぜひチェックしてみてください。

建築面積とは

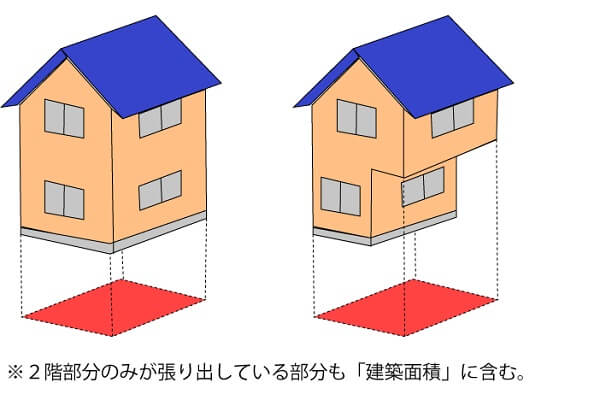

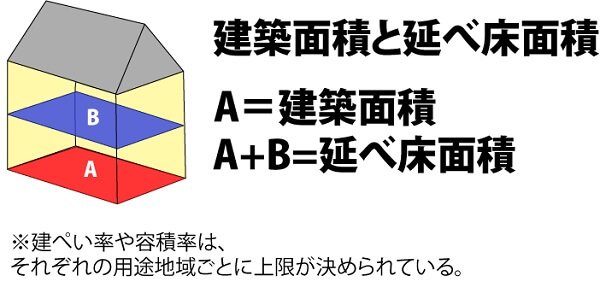

建築面積とは、建物を真上から見たときの面積のことを言います。

一般的には1階の床面積が建築面積となることが多いですが、1階の面積よりも2階の面積の方が大きい場合は2階の面積が建築面積となります。(3階以上でも考えは同じです)

また、軒やひさし、ベランダやバルコニー、玄関ポーチなどは、一般的に建築面積には含まれません。

建築面積は土地の建ぺい率に関係してくる部分なので、しっかり理解しておく必要があります。

例えば土地の広さが165㎡(約50坪)で、その土地がある地域は第一種低層住居専用に指定されており、建ぺい率は60%となっていたとします。

建ぺい率とは、165㎡(50坪)の土地に対して60%の広さまで建物を建てても良いですよという意味ですから、

165㎡(50坪)×60%=99㎡(30坪)

となり、建築面積が99㎡(30坪)を超える住居は建てられないことになります。

出典:http://www.taiseijyutaku.co.jp/blog/menseki

ちなみに「ウッドデッキは建築面積に含まれますか?」という趣旨の質問を多く受けるのですが、一般的なウッドデッキであれば建築面積には含まれません。

ただし屋根があり、3方向が壁などによって閉鎖されているタイプは2m以内であっても床面積に算入される可能性があるので注意しましょう。

- 屋根なしのウッドデッキ=建築面積に含まれない

- 屋根あり、壁ナシ=建物から2m以内であれば含まれない

- 屋根あり、壁アリ=建築面積に含まれる

延床面積とは

延床面積とは、2階建ての家の場合、1階の床面積と2階の床面積の合計のことを言います。

簡単に言えば住宅全体の面積が延床面積で、例えば1階が80㎡(24.2坪)、2階が70㎡(21.1坪)とすれば、延床面積は150㎡(45.3坪)となります。

出典:http://www.taiseijyutaku.co.jp/blog/menseki

また、階段は面積に含まれますが、テラスやベランダなどは先端から2m以内の部分でしたら面積に含まれません。このことは下記で詳しく説明します。

ちなみに建築面積と延床面積は、家づくりにおいてとても大切となる“建ぺい率”と“容積率”求めるときに使用されます。建ぺい率と容積率は後に詳しく説明します。

施工床面積とは

施工床面積とは、先ほど軽く触れましたが、延床面積に含まれない部分も含んだ面積のことです。

延床面積は外壁や柱の中心で囲まれた壁芯面積のことを言うので、以下の3つは施工床面積に含まれますが、延床面積には含まれません。

- 吹き抜け

- ロフト

- ベランダやバルコニー

これらを上手く活用すると、制限がある土地だとしても、広々とした開放感あふれる家を手に入れることができます。また、これらを延床面積に含まない条件などもあるので一緒にチェックしていきましょう。

ベランダやバルコニー

出典:https://www.lixil.co.jp/lineup/veranda_balcony/default.htm#lxl-datalist

ベランダやバルコニーは外壁から突き出している部分が2m以下の部分が延床面積に含まれないとされています。2m以上突き出している場合は先端から2m後退した部分までが延床面積に含まれます。

例えを言うと、3mのベランダの場合1mが延床面積に含まれるということです。2mでも十分な広さがありますので、延床面積のことを考えて設計したいところですね。

吹き抜け

出典:https://sfc.jp/ie/style/detail/3103

吹き抜けを家に設置すると開放感が溢れ、光も自然と流れ込んできます。同じ面積のお家でも吹き抜けがあるのとないのでは開放感が全く違ってきます。

この吹き抜けの空間は床がないという理由で、延床面積に含まれません。ちなみに吹き抜けにある階段は2階の床面積に含まれるので階段を取り付ける場合は注意が必要です。

ロフト

出典:https://www.daiwahouse.co.jp/jutaku/visit/vol169/index.html

ロフトは以下の条件をクリアすると延床面積に含まれません。

- 天井高が1.4m以下であること

- ロフトがある階の2分の1以下の面積であること

- はしごが固定されていないこと(※地域によって異なる)

ロフトを設置する際はこれらのことを注意して設置しましょう。

また、ロフトは家づくりにおいてとても人気が高く、収納以外にもプライベートな空間や子供部屋として使われることが多いです。

その他にも玄関ポーチも延床に含まれませんし、ビルトインガレージや地下室も条件を満たせば延床の緩和措置があります。

延床と施工床で坪単価が違ってくる

実は延床面積と施工床面積では、建物の建築費が大きく違ってきます。

一般的には延床面積を基準に建築費を算出しますが、一部のハウスメーカーでは延床面積ではなく施工床面積を基準に建築費を算出する業者います。

よくハウスメーカーの建築費を比較する際に「坪単価」という言葉を使います。

例として坪単価50万円のハウスメーカーで試算してみましょう。建物の広さは延床面積150㎡、施工床面積170㎡とします。

150㎡は坪数にすると、約45.3坪なので、坪単価50万×45.3坪=2,265万円

170㎡は坪数にすると、約51.4坪なので、坪単価50万×51.4坪=2,570万円

このように延床面積で計算するのと、施工床面積で計算するのでは、同じ坪単価50万円でも300万円以上の差が出てしまうことになります。

ですので、ハウスメーカーを選ぶ際には、必ず延床面積と施工床面積のどちらを基準に建築費を算出するのか確認しておきましょう。

この延床面積と施工床面積による坪単価の違いについては、別記事「ハウスメーカーの坪単価の最新ランキング」にて、具体例をつかい解りやすく解説していますのでチェックしてみてください。

土地面積とは

土地面積とは敷地面積とも呼ばれ、真上から土地を見たときの面積(投影面)のことを言います。そのため斜面のある土地などは、実際よりも土地面積では小さくなることがあります。

坪の単位か、平方メートルの単位で表されている場合があります。(1坪=3.3058平方メートル)

この土地面積のうちどのくらいの面積を建物に使えるかというのは、さきほど説明した“建ぺい率”で決まります。上記でも軽く触れましたが、“建ぺい率”と“容積率”は家を建てるにおいてとても大切です。

建ぺい率は先ほど説明していますので、最後に “容積率”について説明しておきます。

容積率とは

容積率はその土地に建築可能な延床面積の割合の数字です。

例えば100㎡の土地があり、「建ぺい率60%、容積率100%」の場合、1階と2階の床面積が100㎡までの建物を建築することができます。

この場合、1階が70㎡、2階が30㎡であっても、合計が100㎡を超えなければ問題ありません。もちろん1階40㎡、2階30㎡、3階30㎡という3階建て住宅でも大丈夫です。

この容積率は必ず100%と決まっている訳ではなく、その地域や道路状況などによって決められています。

このように建ぺい率と容積率によっては同じ面積の土地であっても、建てることができる住宅の面積が違ってきます。この数字の違いは注文住宅を建てるうえで思っているよりも重要で、土地価格にも影響してきますので、これらをしっかりと理解したうえで失敗しない家づくりをしましょう。

まとめ

マイホームを建てるにあたり、建築面積、延床面積、土地面積、容積率は絶対に知っておく必要があるものばかりです。

とくに建築面積と容積率は、これを知っておかなければ土地探しにも影響がでてしまいますし、延床面積を理解しておかなければ、ハウスメーカー選びをするときに建築費の計算がままなりません。

そして最後にハウスメーカーによっては、延床面積ではなく、施工床面積で建築費計算したりすることもあるので、気になっているハウスメーカーがどちらの計算方法を採用しているのか、必ず確認しておくようにしましょう。